Можно ли получить сотрясение мозга в шлеме

Содержание статьи

Спасает ли горнолыжный шлем от травмы головы?

«…главное — шляпа была бы цела

И, конечно, мне дорого где-то

То, на что эта шляпа надета.

Вот такие дела…

Быстро едешь — быстрее помрешь.

Тихо едешь — вряд ли доедешь…»

(Юлий Ким, песня из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»)

***

Говоря о защите головы, надо понимать, что шлем — не панацея. Согласно статистике, использование шлема снижает количество легких травм головы, но не влияет на количество серьезных.

Когда горнолыжные шлемы только начали широко распространяться, исследователи радостно констатировали снижение травм головы у любителей снежных видов спорта.

В мае 2011 года, на 19-м съезде Международного общества по лыжной безопасности, состоявшейся в Keйстоуне, почетный профессор Рочестерского технологического института исследователь Джаспер Шейли сообщил, что «с 1995 по 2010 год использование шлемов выросло с 5% до 76%. За тот же период частота серьезных травм головы снизилась примерно на 65%, т.е. от 1 травмы на 8,775 лыже-дней до 1 травмы за 25,690 лыже-дней».

Однако уже в 2013 году журналист NY Times Kelley McMillan в статье «Ski Helmet Use Isn’t Reducing Brain Injuries» /Использование лыжного шлема не снижает травмы головного мозга/ пишет: «Хотя сегодня лыжники и сноубордисты в США более чем когда-либо одеты в шлемы – 70% всех участников, почти втрое больше, чем в 2003 году, смертельные случаи, связанные со снегом и травмами головного мозга, согласно Национальной ассоциации лыжных регионов, не стали реже.

Michael Schumacher in 2005. Reuters

Эксперты связывают это с неспособностью современных тогда шлемов предотвращать серьезные травмы головы, такие как у Шумахера, и с более рискованным поведением лыжников и сноубордистов на склонах: они быстрее катаются, выше прыгают и выходят за пределы своих возможностей. Плюс индустрия оборудования для экстремальных видов спорта причастна к пропаганде рисков».

Так где же правда? Попробуем разобраться.

Рискованное поведение провоцирует травмы головы

«Снаряжение, которое мы имеем сейчас, позволяет делать недосягаемое раньше, и люди превышают свои возможности и перестают контролировать себя», — считает Крис Девенпорт, профессиональный горнолыжник (США).

Уже в 2012 году статистика показала, что число травм головы в снежных видах спорта, увеличилось. Исследование проводилось в 2012 году Медицинской школой Университета Западного Мичигана среди лыжников и сноубордистов США. Результат показал — число травм головы за 7 лет (2004-2010) увеличилось на 60%, с 9 308 в 2004 году до 14 947 в 2010 году. При том, что использование шлемов увеличилось на почти идентичный процент за тот же период.

Следующее исследование, проведенное в марте 2013 года Университетом Вашингтона среди молодежи и подростков, показало, что с 1996 по 2010 год число травм, полученных на снегу этой категорией, увеличилось на 250 процентов!!!

Эксперты сходятся во мнении, что корни тенденции сложны и могут быть связаны с недостаточной осведомленностью о причинах травм головного мозга. Но они сошлись в одном: индустрия лыжебордерского спорта вызывает рост рискованного поведения.

«В настоящее время на массовое катание лыжах влияет мода на энергетические напитки, популярность трюков, исполненных с высоким уровнем риска», — утверждает Робб Гаффни, спортивный психиатр. «То, что люди видят, они считают лыжным спортом, но на самом деле это самый высокий уровень лыжников, выполняющих самый высокий уровень трюков».

В последние годы горнолыжные курорты настроили много сноупарков и улучшили доступ к экстремальным зонам катания. Одновременно развитие снаряжения позволяет выйти за пределы возможного: скорость лыжников — все быстрее, трюки во фристайле — все сложнее.

«Существует стремление к более быстрому, более высокому, отодвигая ограничения, являющиеся нормой, а не исключением», — считает Нина Винанс, врач спортивной медицины клиники Tahoe Forest MultiSpecialty Clinics в Калифорнии. «Итак, все эти факторы – парки, прыжки со скал, доступ к зонам катания, недоступным ранее, играют на повышение статистики по травмам головы».

Как показывает статистика, гибнет наиболее восприимчивая к экстремальным занятиям часть населения. По данным ассоциации горнолыжных курортов США, 70% смертельных случаев в снежном спорте настигают мужчин в возрасте до 30 лет.

По словам Шейли, травмы головы остаются ведущей причиной смертей в лыжах и сноуборде. Ежегодно в Соединенных Штатах гибнут около 30 человек.

Некоторые медики трубят тревогу и утверждают, что наличие шлема дает лыжникам и сноубордистам ложное чувство безопасности: «Шлем не дает 100-процентной защиты от черепно-мозговой травмы», — сказал Алан Вайнтрауб, медицинский директор программы по травмам мозга в больнице Крэйг в Энглвуде, Колорадо. «Чем большую уверенность дают современные шлемы в защите головы и мозга, тем больше люди рискуют, тем большие скорости развивают, и тем большие скорости сообщаются черепу и мозгу».

«Шлем отлично справляется с защитой от повреждения кожи головы и перелома черепа, но, похоже, не оказывает большого влияния на сотрясение мозга или TBI», — сказал Шейли, имея в виду травматические повреждения головного мозга. «Предполагаю, что эти травмы происходят с высокой энергией, превышающей защитные ресурсы шлема».

Возможно, это и произошло с Шумахером и Сарой Берк, получившей смертельные ранения во время катания на лыжах в Парк-Сити, штат Юта.

Шумахер, самый успешный гонщик Формулы-1 в истории, получил черепно-мозговую травму, когда упал и ударился головой о камень, катаясь вне трасс во французском Мерибеле. Несмотря на шлем, он получил очень серьезные травмы.

Берк в январе 2012 года выполняла обычный трюк в 22-футовом хафпайпе, когда упала и ударилась головой об уплотненный снег. Несмотря на шлем, она разорвала позвоночную артерию, что вызвало обширное кровоизлияние в мозг, привело к остановке сердца и лишило мозг кислорода. Она умерла через девять дней.

В массовых моделях шлемов не учтена биомеханика травмы головы

Рост использования шлемов дает положительные результаты. Эксперты утверждают, что на 30-50% сократилось количество несерьезных травм головы, типа содранного скальпа, а врачи Шумахера считают, что без шлема он не пережил бы своего падения.

Но шлемы не предотвращают более серьезные травмы, например, разрыва тонкой ткани мозга, предупреждает Джаспер Шейли. Он уже более 30 лет изучает травмы, связанные со снежными видами спорта, на курорте в Вермонте. Его мнение – тяжелые черепно-мозговые травмы обычно связаны «не с ударом в результате поступательного движения, а с вращательным компонентом, который не могут смягчить традиционные шлемы».

Его исследования не показали никакой связи между наличием шлема и снижением потенциально серьезных травм головы (P.S.H.I.). Эта классификация включает сотрясение мозга, перелом черепа, закрытую травму головы, травматическое повреждение головного мозга и смерть от травмы головы.

Ему вторит еще один исследователь, американец Джеймс А. Ньюман. В работе «Design and Testing of Sports Helmets: Biomechanical and Practical Considerations» / Дизайн и тестирование спортивных шлемов: биомеханические и практические соображения /, написанной в 2014 году, он рассмотрел историю спортивных защитных головных уборов за полвека, пытаясь проследить роль биомеханики в этом процессе.

Он пишет: «Одно можно сказать: сейчас шлемы стали лучше, чем 50 лет назад, и это частично связано с признанием некоторых основных биомеханических концепций. Однако в ближайшие 50 лет не стоит ждать улучшений, пока мы не расширим знания о механизмах травмы головы».

«Исторически сложилось, что в дизайн и технические характеристики спортивных шлемов были заложены инженерные концепции поглощения энергии и распределения нагрузки, но не учитывалась биомеханика травмы головы.

Отсюда долгое отсутствие прогресса в дизайне шлемов, что обусловлено соблюдением старых методов тестирования, не отражавших всех обстоятельств, в которых могут оказаться люди, находящиеся в шлеме.

Способ тестирования шлема должен быть связан с биомеханическими основами травмы головы. Основная цель дизайна шлема — распределение ударной нагрузки по максимально возможной площади головы, чтобы максимально уменьшить общую силу воздействия на голову пользователя.

Даже если череп не деформируется, но голова в целом совершает резкое и быстрое движение, происходит искажение мозга внутри черепа. Это обычно приводит к сотрясению мозга, в крайнем случае, к коме.

Биомеханика черепно-мозговой травмы до сих пор не разгадана. Ранние исследования не учитывали происходящее внутри головы. В основном наблюдение шло за общей реакцией «жертвы», учитывалось только прямолинейное поступательное столкновение головы в шлеме в препятствием. Поэтому массовые шлемы более-менее справляются, когда голова бьется обо что-то под прямым углом. Тогда мозг бьется о кость черепной коробки, и шлем максимально смягчает этот удар.

Но когда удар приходится по касательной, мозг проворачивается внутри черепной коробки, как желток в яйце. Резкий рывок может привести к разрыву яйца без разрушения яичной скорлупы. Точно так же резкий толчок может привести к смертельному повреждению человеческого мозга без разрушения черепа и часто без каких-либо признаков травмы снаружи головы.

Еще в 1943 году исследователь факультета хирургии в Оксфордском университете Хольбурн предположил, что черепно-мозговые травмы связаны не с линейным ускорением, а с вращением головы. Он утверждал, что нарушить целостность содержимого черепа намного легче, поворачивая голову, чем ускоряя её линейно. То есть проще пролить миску супа, перевернув её, а не таская по столу.

Но даже более 20 лет спустя другие исследователи из США (Гурджян, Лиссснер, Патрик, Ходжсон) продолжали настаивать на том, что именно линейное ускорение является важнейшим механизмом при травмах головы, хотя в 70-е годы их коллеги подвергали живых обезьян линейным и угловым воздействиям и пришли к выводу, что «нет убедительных доказательств, связывающих черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга с поступательным движением головы».

Современные шлемы с технологиями, учитывающими биомеханику

Радует, что появляются шлемы с технологиями, учитывающими биомеханику травмы головы и тот самый вращательный момент, представляющий главную опасность для катающегося.

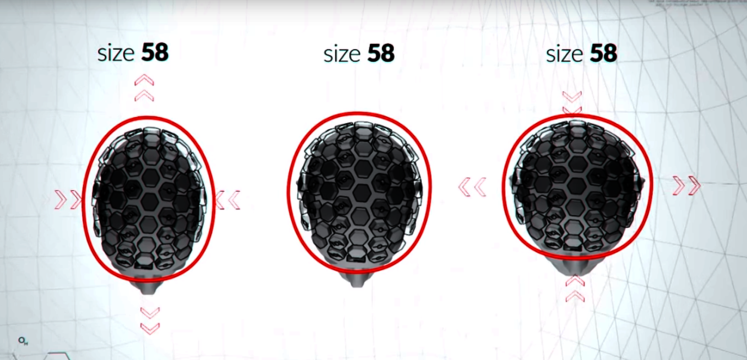

Одна из таких технологий — MIPS. Multidirectional Impact Protection System, многонаправленная система защиты от воздействия, призвана поглощать вращательные сил, которые приводят к серьезным травмам головного мозга. Технология была разработана учеными в Королевском технологическом институте в шведском Стокгольме на основе 19-летних академических исследований. Глобальные испытания показали, что шлемы, оснащенные этой технологией, могут обеспечить дополнительную меру защиты.

Брендовый ряд шлемов с технологией MIPS

Технология MIPS Brain Protection System (BPS) призвана помогать в тех самых случаях, когда удар по голове приходится по касательной.

Шлемы с такой технологией имеют подвижный внешний слой, который при ударе проворачивается относительно неподвижного внутреннего слоя и нейтрализует энергию удара.

Вот как работает технология MIPS:

Кроме классического шлема с жесткой внешней оболочкой Hard Shell или ABS появились шлемы с технологией Soft Shell. Например, в шлеме Giro Combyn от компании Giro запатентованная гибкая внешняя оболочка выполнена из пластика, который можно продавить руками.

При ослаблении давления шлем принимает первоначальную форму. Такая внешняя оболочка поглощает и рассеивает энергию удара по большей поверхности шлема, амортизирует их. При этом она не ломается, как в случаях с Hard Shell. Внутри — двухслойная подложка из материала Vinyl Nitrile.

В результате получается сверхпрочный, гибкий и удобный шлем, который выдерживает как высокие, так и низкоэнергетические воздействия.

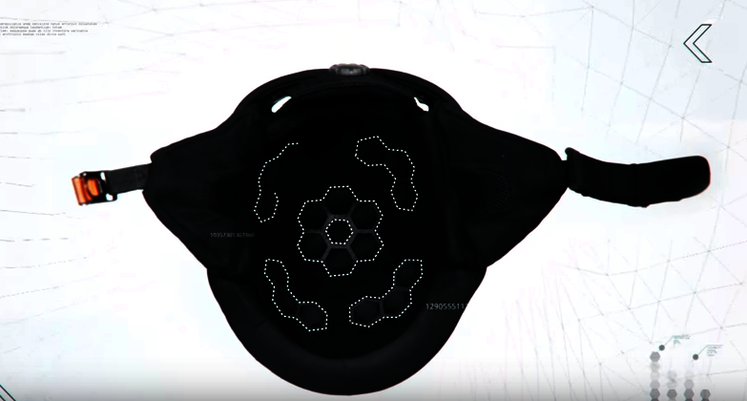

Еще одно революционное изделие — шлем Flex от Dainese. Благодаря прочности гибкой наружной оболочки, этот новый шлем может адаптироваться к головам любой формы.

В результате — больше комфорта, идеальная посадка и повышенная защита.

Наружная оболочка покрыта водоотталкивающей тканью, которая, помимо неповторимого внешнего вида, обеспечивает шлем шикарной вентиляцией. Она сделана из пористого материала, т.е. «дышит» и отводит лишнее тепло.

Под внешней оболочкой расположен слой в виде сот с высокой способностью гасить и рассеивать энергию ударов.

Источники

nytimes.com

letitsnow.ru

giro.com

dainese.com

mipsprotection.com

Источник

Как распознать сотрясение мозга?

14 июля 2019

Сотрясение мозга можно получить при неудачном падении или ударе. При такой травме нарушается работа ретикулярной активирующей системы, отвечающей за сознание, обработку информации, за сон и пробуждение.

Человек может не сразу понять, что произошло сотрясение — симптомы могут появиться через несколько дней или даже недель, поэтому необходимо обязательно оказать первую помощь и обратиться к врачу, чтобы исключить ушиб мозга, кровоизлияние и отек, которые являются более опасными последствиями травмы головы.

Степени сотрясения мозга

В зависимости от силы удара и обстоятельств определяется степень сотрясения мозга:

1. Сотрясение первой степени – уже через 20 минут после получения травмы человек чувствует себя хорошо.

2. Сотрясение второй степени – после удара человек дезориентирован более 20 минут.

3. Сотрясение третьей степени – человек теряет сознание и не помнит момент получения травмы.

Возможные симптомы сотрясения

· Кратковременная спутанность или потеря сознания. При сильном ударе из памяти выпадает момент получения травмы.

· Головокружение даже в покое, а при поворотах, наклонах и другой смене положения тела симптом усиливается.

· Сильная головная боль, тошнота и рвота.

· Двоение в глазах, невозможность сконцентрировать взгляд на одной точке.

· Повышенная чувствительность к свету и звукам.

· Нарушение координации движений.

· Заторможенность реакции — пострадавший дает ответ на вопрос спустя некоторое время.

· Бледность кожи, слабость, потливость.

Важно! Сотрясение не всегда сопровождается видимыми повреждениями головы, поэтому отсутствие ран не исключает травму мозга.

Первая помощь при сотрясении мозга

1. При наличии одного или нескольких симптомов немедленно вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего к врачу.

2. Обработать рану на голове, если она появилась при ударе.

3. В течение часа или до приезда врача важно не засыпать, но находиться в покое.

4. При потере сознания, уложить человека на бок, согнуть ноги в коленях, и положить руки под голову.

5. Если симптомы сотрясения сразу не проявились, рекомендуется отдохнуть и не начинать активную деятельность.

Рекомендации при лечении сотрясения

Если госпитализация не требуется, с разрешения врача легкая степень сотрясения может лечиться дома:

1. Необходим постельный режим и отдых, никакой работы. Очень важен долгий сон.

2. Нельзя читать, смотреть телевизор, играть в компьютерные игры и пользоваться гаджетами.

3. Ни в коем случае нельзя заниматься спортом.

4. Разрешается слушать музыку, но не через наушники.

5. Можно использовать растительные седативные капли или настои трав.

6. В питании стоит отдать предпочтение молочным и растительным продуктам, ограничить потребление соли – для предотвращения повышения давления, в том числе и внутричерепного.

В случае если пациент своевременно обратился за медицинской помощью, и были соблюдены все рекомендации, выздоровление наступит быстро и без осложнений.

Источник

Сотрясение мозга или обычный ушиб

Елена Гайворонская, 30 июля 2019

Кто из нас хоть раз не бился головой? Пожалуй, таких нет. Хотите узнать, как отличить сотрясение от обычного ушиба?

Обязательно ли после любого удара головой бежать в больницу?

Нет, не обязательно, только если имеется потеря сознания или совокупность симптомов сотрясения.

При ушибе мягких тканей головная боль в большинстве случаев локальная, т.е. возникает в месте удара. Обычно она не сопровождается другими симптомами (тошнотой, рвотой и др — см. ниже). Потери сознания при ушибе мягких тканей головы не бывает.

Если же головная боль сопровождается прочими симптомами, особенно заторможенностью, невозможностью вспомнить события и потерей сознания — есть подозрение на сотрясение головного мозга или более серьезное поражение.

Какие симптомы могут быть при сотрясении

- потеря сознания

- амнезия (невозможность вспомнить события, предшествующие травме или следующие за ней)

- головная боль

- головокружение

- нарушение координации

- тошнота, рвота

- нечеткость зрения

- чувствительность к свету и звукам

- усталость, трудности с концентрацией внимания и запоминанием

- «затуманенность» в голове и замедленность мышления

- эмоциональные расстройства

- нарушения сна.

Обязательно ли при сотрясении бывает потеря сознания?

Вопреки распространенному мнению, во многих случаях потери сознания не происходит. Если после удара головой вы не теряли сознание, но возникла головная боль, головокружение, нечеткость зрения, тошнота — это сотрясение.

Обязательно ли для получения сотрясения мозга нужна травма головы?

Вы удивитесь, но не обязательно. Помимо прямой травмы головы сотрясение можно получить при резком ускорении или замедлении спинномозговой жидкости, окружающей головной мозг (например, за счет импульса при травме шеи, туловища).

Обязательно ли медработник должен осмотреть пациента с подозрением на сотрясение?

Согласно современным рекомендациям да, обязательно, поскольку в домашних условиях Вы не сможете оценить пациента по шкале комы Глазго, установить вероятность перелома костей черепа или выявить неврологический дефицит.

Диагностика

Какие обследования могут понадобиться при сотрясении?

В случаях, когда нет никаких тревожных симптомов, достаточно осмотра врача. Если же у врача возникает предположение о более серьезном повреждении, необходима компьютерная томография(КТ).

Когда может понадобиться компьютерная томография?

КТ требуется в следующих случаях

- оценка по шкале комы Глазго менее 15 баллов через 2 часа после сотрясения (пациент заторможен, не сразу отвечает на вопросы, более подробную оценку проводит врач)

- подозрение на открытый или закрытый перелом костей черепа

- рвота 2 и более раз

- возраст старше 65 лет

- предшествующая амнезия более 30 минут

Можно ли вместо компьютерной томографии сделать рентген черепа?

Если имеются настораживающие симптомы, рентгена черепа будет недостаточно, поскольку при этом исследовании не видно вещество головного мозга и могут быть не диагностированы такие серьезные проблемы, как, например, травматическое кровоизлияние.

Лечение

Важными элементами терапии являются:

- покой на 24-48 часов с постепенным увеличением активности в течение недели

- обезболивающие (парацетамол, НПВС) при головной боли

- снотворные при бессоннице

- когнитивно-поведенческая терапия для предупреждения тревожно-депрессивных расстройств.

И все? А как же витамины, ноотропы, диакарб?

Эти препараты не имеют доказанной эффективности и не входит в международные протоколы лечения.

Елена Гайворонская

Практикующий врач-невролог, ассистент кафедры неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Источник